Artículo publicado originalmente en Cuadernos Americanos, número 191, enero-marzo de 2025, pp. 159-199.

Por Mario Vázquez Olivera*

y Fabián Campos Hernández**

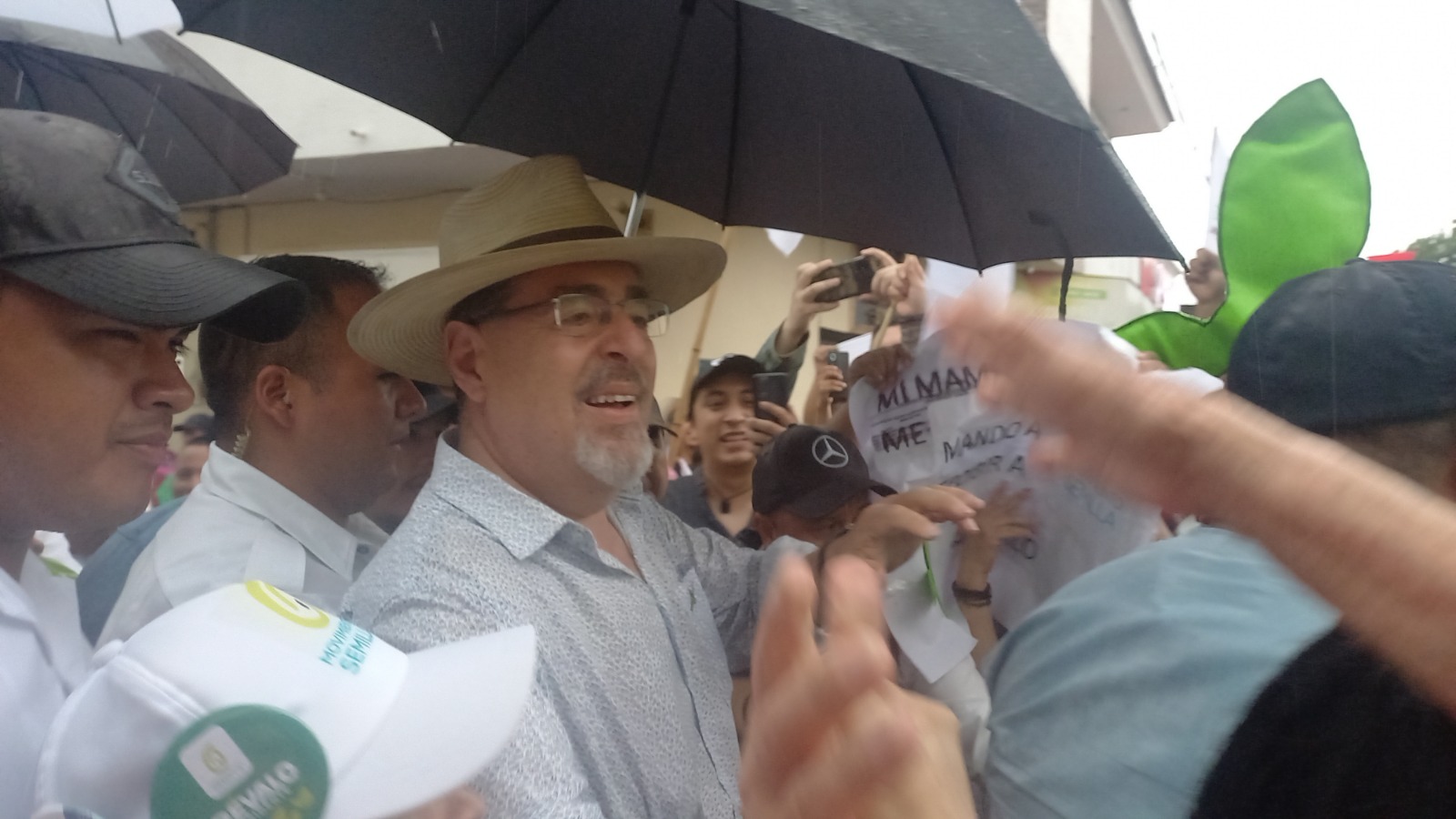

El presente trabajo examina la actividad insurgente en Guatemala desde sus inicios en la década de 1950, tras el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz Guzmán (1913-1971), hasta su conclusión en diciembre de 1996, cuando el presidente Álvaro Arzú (1946-2018) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Dicho documento se firmó luego de sostener prolongadas negociaciones, de las cuales emanaron una serie de acuerdos que comprometían al Estado a promover modificaciones sustantivas en distintos ámbitos de la vida política y social del país centroamericano.

Iniciamos este examen a partir de dos aspectos básicos. En primer término, si bien a lo largo de esas cuatro décadas la lucha insurgente atravesó distintas fases, se desarrolló en diversos ámbitos geográficos, fue protagonizada por diferentes actores individuales y colectivos y respondió a proyectos políticos que variaron con el tiempo, es posible concebirla como un proceso histórico que se siguió pautas de continuidad claramente discernibles. En segundo, consideramos que la lucha armada en Guatemala constituye un ejemplo puntual de lo que el profesor Jeff Goodwin caracterizó como “insurgencia persistente”, es decir, un movimiento armado que si bien no tiene un desenlace victorioso en el corto o mediano plazo, logra sobrevivir y sostener su actividad por muchos años gracias a un respaldo social significativo y, a la larga, es capaz de incidir en la transformación del Estado.1 El concepto de Goodwin nos es útil para vincular los distintos momentos de la lucha insurgente en Guatemala en el marco de una compleja concatenación histórica cuyos cortes cronológico-analíticos (etapas, ciclos, fases) se encuentran actualmente en discusión.

En general se considera que la actividad insurgente en Guatemala se desarrolló en dos grandes ciclos, uno que contempla el surgimiento y derrota de los primeros grupos rebeldes durante la década de 1960, y otro que va de principios de los años setenta hasta la firma de la paz en 1996. Esta periodización fue formulada por los propios revolucionarios guatemaltecos en la década de 1970 y se ha empleado desde entonces de manera inercial en trabajos académicos y de divulgación. Su punto central es subrayar el corte entre una etapa inicial de guerrillas “foquistas”, desligadas del movimiento social, y una posterior en que la actividad insurgente contó con una base popular muy extendida. No obstante, desde nuestro punto de vista esta periodización convencional no ayuda mucho a la hora de emprender un análisis a fondo de la trayectoria histórica de la insurgencia guatemalteca, y resulta problemática para explicar tanto su etapa inicial (1954-1964) como el periodo posterior a 1984.

En el entendido de que una periodización es sobre todo un recurso para analizar y exponer un proceso histórico, nuestro recuento contempla cuatro grandes fases o etapas. La primera, de 1954 a 1963, tuvo como rasgo característico los esfuerzos del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), y otras fuerzas políticas, por derrocar al régimen golpista de extrema derecha establecido en 1954 y retomar la senda de la llamada Primavera Democrática (1944-1954). Esta etapa concluyó cuando una joven generación de combatientes revolucionarios consideró insuficientes los alcances de la “revolución democrático-burguesa” y postuló el carácter socialista del proyecto insurgente. Durante la segunda fase, de 1964 a 1976, el movimiento armado consolidó su orientación política, sobrevivió a los embates gubernamentales y reformuló sus planteamientos iniciales en aras de poner en marcha estrategias exitosas de implantación en diversos territorios y espacios sociales. La tercera etapa, de 1977 a 1984, comprende el auge del movimiento revolucionario guatemalteco gracias a su alianza con comunidades rurales y organizaciones de masas, como también la arrolladora contraofensiva gubernamental que golpeó severamente a las fuerzas guerrilleras y desmanteló casi por completo sus bases sociales, lo que condujo al repliegue general del movimiento revolucionario. Ésa fue la fase más intensa de la confrontación armada, en consecuencia, ocupa un espacio más extenso en el presente trabajo. La última fase, de 1985 a 1996, se caracterizó por la sobrevivencia y reorganización militar de la guerrilla en regiones remotas de Guatemala y la continuación del conflicto hasta la firma de los Acuerdos de Paz. En esos años la actividad insurgente se desarrolló en un contexto político, social y operativo sumamente desventajoso, ante lo cual las organizaciones revolucionarias debieron reformular sus planteamientos estratégicos.

En el marco de este esquema general, los apartados en que se divide el texto corresponden a fases o aspectos particulares de cada una de estas etapas. Cabe mencionar que no se trata de un recuento general del conflicto armado en Guatemala, el cual fue un proceso sumamente complejo, en el que gravitaron toda una serie de factores internos, así como elementos de carácter internacional que, si bien están referidos a lo largo del texto, no son discutidos a profundidad por falta de espacio. En cambio, nos concentramos en examinar de manera específica la trayectoria de la insurgencia. Para ello nos apoyamos en bibliografía académica y testimonial, documentación interna y pública de las organizaciones rebeldes y entrevistas a veteranos de la guerrilla. Buscamos esbozar una perspectiva general sobre el movimiento revolucionario guatemalteco durante la segunda mitad del siglo XX, pero a la vez ofrecer nuevos datos y elementos de análisis que contribuyan a ampliar el conocimiento existente sobre uno de los conflictos armados más prolongados y sangrientos de la historia reciente de América Latina.

1. “¡Pueblo de Guatemala… a ponerse de pie!”

El 27 de julio de 1954, después de meses de enfrentamientos con el gobierno de Estados Unidos y con sectores del ejército y grupos económicos y políticos nacionales, el coronel Jacobo Árbenz Guzmán aceptó renunciar a la presidencia de Guatemala.

Entre los partidarios del presidente reformista las opiniones acerca de dicha decisión se hallaban divididas. Unos consideraban que el conflicto con Estados Unidos era culpa de la alianza entre Árbenz y el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y que su dimisión como presidente podría evitar un baño de sangre y preservar de algún modo las reformas sociales de la década revolucionaria (1944-1954). Otros estaban convencidos de que era necesario defender con las armas el proyecto transformador de la Primavera Democrática. Una semana después de la renuncia de Árbenz, oficiales que habían ocupado cargos relevantes durante su gobierno y cadetes de la Escuela Politécnica protagonizaron una fallida sublevación en la capital guatemalteca. Esta intentona marcó la pauta de sucesivas conjuras que habrían de producirse en los años siguientes con el concurso de militares inconformes y políticos de la oposición reformista. Los esfuerzos golpistas fueron característicos de esta etapa. Como señaló un protagonista recurrente de aquellas conjuras, el coronel Carlos Paz Tejada (1917-2006), ex ministro de Defensa arbencista, “con la conspiración lo que nosotros buscábamos era un golpe de Estado, no habíamos pensado en la guerrilla”.2 No obstante, del mismo entramado político y militar en que se incubaron tales sublevaciones habrían de surgir poco después los primeros proyectos insurgentes propiamente dichos.

Tras la renuncia de Árbenz a la presidencia, funcionarios de su gobierno, dirigentes políticos y simpatizantes de la Primavera Democrática salieron al exilio. En el exterior estrecharon relaciones con partidos políticos y movimientos reformistas latinoamericanos, en especial con aquellos grupos que el 17 de diciembre de 1947 habían firmado en la capital guatemalteca el acuerdo fundacional de la Legión del Caribe.3 Por su relevancia para el posterior desarrollo de la lucha armada en el país centroamericano, cabe destacar las relaciones del exilio guatemalteco en México con el movimiento antidictatorial cubano. En la Isla, por citar solamente algunos ejemplos, los guatemaltecos se reencontraron con Severo Aguirre del Cristo (1912-1992) y José Morera (1887-1953), además del argentino Ernesto Che Guevara de la Serna (1928-1967), quienes habían colaborado con el gobierno de Árbenz. Militantes del PGT entraron en contacto con Joaquín Ordequi (1901-1973) y Lázaro Peña (1911-1974), entre otros comunistas de la Isla. Asimismo, exiliados como El Patojo Cáceres, el ex ministro Alfonso Bauer Paiz (1918-2011) y varios más, contribuyeron con los preparativos de la célebre expedición del buque Granma encabezada por el dirigente revolucionario Fidel Castro (1926-2016).4

En 1959 el triunfo de la revolución en Cuba fue de gran relevancia para los exiliados que buscaban relanzar el proyecto de la Primavera Democrática. El propio ex presidente Árbenz, así como José Manuel Fortuny (1916-2005), dirigente del PGT, y los ex ministros de Gobernación, Augusto Charnaud MacDonald (1904-1990), y de Educación, Manuel Galich (1913-1984), fijaron su residencia en la Isla y se integraron a estructuras del gobierno revolucionario. A partir de entonces se establecieron relaciones muy estrechas entre la dirigencia guatemalteca en el exilio y el régimen cubano. Asimismo, a instancias del Che Guevara se inició el entrenamiento militar para jóvenes guatemaltecos. Según el coronel Paz Tejada, conocer la experiencia de la Revolución Cubana condujo a los rebeldes a superar los conatos golpistas para emprender el camino de la guerra de guerrillas.5

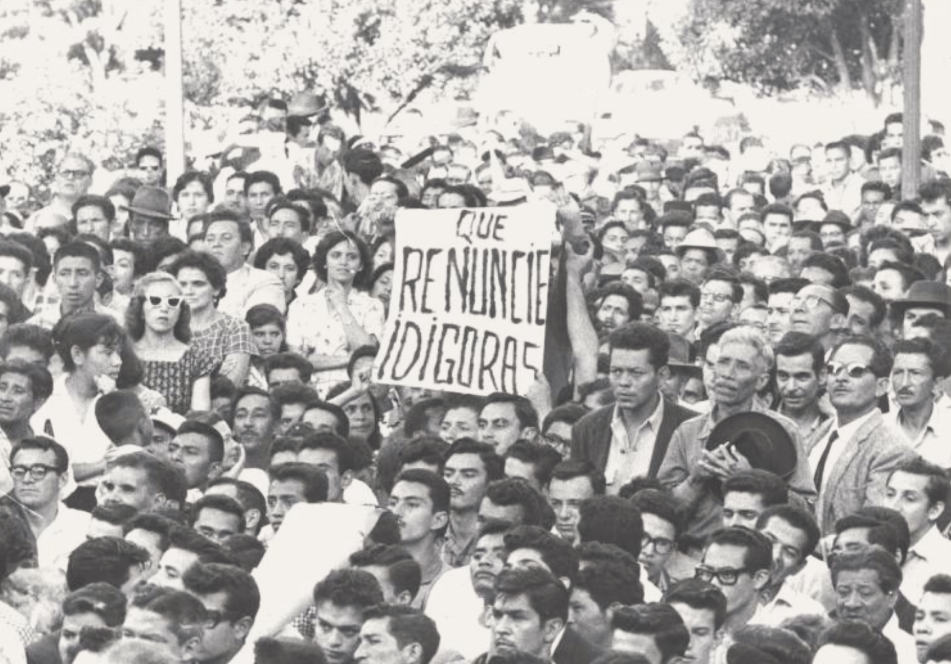

De manera paralela al acercamiento con Cuba, otro sector de la oposición guatemalteca orientó sus esfuerzos a la reactivación de la lucha política en el interior del país. En ese contexto, con miras a participar en las elecciones presidenciales de 1958, se formaron el Partido Revolucionario (PR) y otras agrupaciones políticas.6 No obstante, algunos de sus integrantes también se involucraron en distintas intentonas armadas. En 1960 miembros del PR y otros partidos legales, así como militantes del PGT, respaldaron una nueva conjura de militares inconformes que se proponían deponer al presidente Miguel Ydígoras Fuentes (1895-1982). La llamada “conspiración del Santo Niño” fue descubierta a tiempo por las autoridades y aunque el 13 de noviembre algunas guarniciones se rebelaron, el alzamiento fue sofocado rápidamente. No obstante, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la intentona castrense tuvo secuelas significativas. Luego de un breve exilio en Honduras y El Salvador, el coronel Augusto Vicente Loarca (1917-1965), los tenientes Alejandro de León, Luis Turcios Lima (1941-1966) y Marco Antonio Yon Sosa (1929-1970), junto con otros militares sublevados, retornaron secretamente a Guatemala para fundar el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (MR-13). Éste fue el primer grupo clandestino que se propuso desarrollar una actividad insurgente de manera sostenida bajo el lema de “¡Pueblo de Guatemala… a ponerse de pie!”.7 Cabe asentar que desde un principio esta organización armada mantuvo estrecho contacto con el movimiento estudiantil y con militantes de la oposición.8

A fines de 1961 tuvieron lugar elecciones legislativas. Los partidos identificados con la Primavera Democrática participaron en ellas buscando aprovechar la relativa apertura impulsada por el gobierno de Ydígoras Fuentes, pero tras conocerse los resultados que favorecían de manera desproporcionada a la coalición oficialista denunciaron el fraude y convocaron a sus seguidores a manifestarse en las calles. Las protestas se prolongaron hasta los primeros meses del año siguiente. En ellas tuvieron una participación protagónica las organizaciones sindicales, el movimiento estudiantil y sectores populares de la capital guatemalteca. Exiliados arbencistas, la oposición y militares rebeldes gestaron planes para respaldar la movilización ciudadana con acciones armadas. Por un lado, convocaron a miembros del ejército en activo a sublevarse en los cuarteles. Por otro, un contingente proveniente de México, encabezado por el teniente Guillermo Lavagnino (1928-1967), penetró en el departamento de Huehuetenango, mientras que un segundo grupo dirigido por el coronel Paz Tejada buscó establecerse en una zona montañosa al norte de la capital. Por su parte el MR-13 se abocó a realizar operaciones de sabotaje en el área urbana. Si bien los destacamentos rurales fueron prontamente descubiertos y desarticulados por el ejército, la movilización popular y los enfrentamientos en la ciudad de Guatemala se prolongaron durante varias semanas. Este episodio, conocido como las Jornadas de Marzo y Abril, constituyó todo un hito en el surgimiento de la insurgencia revolucionaria. En dicha coyuntura se manifestó vigorosamente el ánimo insurreccional de amplios sectores de la población, que anhelaban el retorno de la “primavera”. Asimismo, la movilización beligerante fue el semillero de numerosos militantes y colaboradores del futuro movimiento armado revolucionario.9

Durante los meses siguientes, el MR-13 continuó operando en la capital del país con apoyo de estudiantes que se integraron a la Resistencia Rebelde Secreta, germen de la guerrilla urbana. Asimismo, los militares rebeldes insistieron infructuosamente en promover una nueva revuelta en los cuarteles. De manera paralela estudiantes ligados al PGT viajaron a Cuba para recibir entrenamiento guerrillero. En agosto viajaron a la Isla los tenientes Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel (-1966) y Turcios Lima. Sus pláticas con el Che Guevara y Castro fueron cruciales para avanzar en una alianza con el exilio arbencista y el PGT. Ésta habría de cobrar cuerpo entre diciembre de 1962 y febrero de 1963 con la fundación de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), instancia que habría de conjuntar a los militares rebeldes del MR-13, a cuadros del PGT y a jóvenes militantes de la oposición arbencista. Cabe subrayar que las FAR no surgieron como una agrupación autónoma; tampoco enarbolaban un proyecto propio, sino que debían sujetarse a directrices de la dirigencia política del movimiento y coordinar sus actividades con el llamado Frente Unido de la Resistencia (FUR), instancia que debía fungir como expresión legal del movimiento.10

2. “¡A vencer o morir por Guatemala,

la revolución y el socialismo!”

En los primeros meses de 1963 las FAR iniciaron la formación de tres frentes guerrilleros en el oriente del país, uno en Izabal, otro en Zacapa y otro más en la sierra de las Minas. Además, crearon “zonas de resistencia” en la capital y otros departamentos. Este proceso corrió paralelo a un nuevo cierre de los espacios de participación política, cuando en marzo de aquel año el alto mando militar dio un golpe de Estado con el propósito de impedir que el ex mandatario reformista Juan José Arévalo (1904-1990) se postulara como candidato en los comicios presidenciales.11

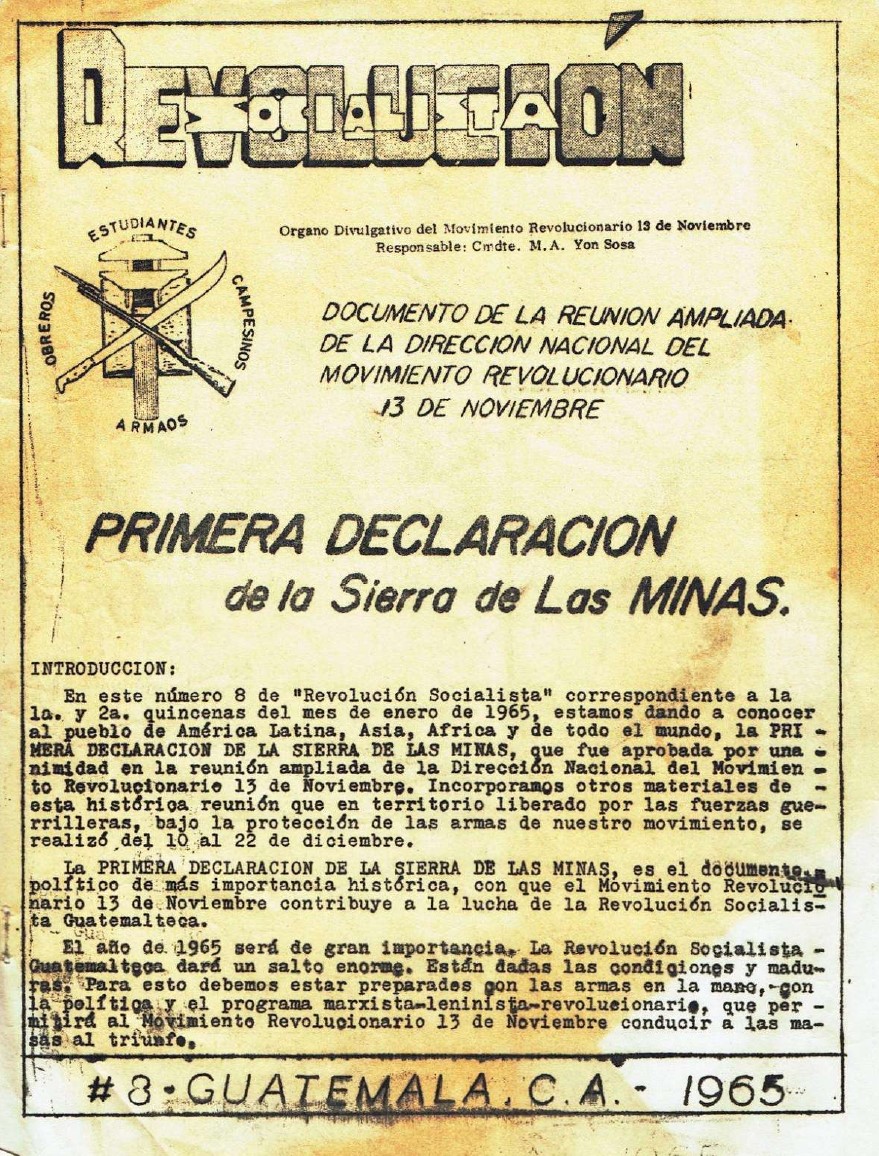

En abril de aquel año los insurgentes iniciaron acciones contra el gobierno golpista. Sin embargo, tempranamente las diferencias ideológicas y programáticas entre las agrupaciones que conformaban tanto el FUR como las FAR generaron fracturas al interior de la alianza. El PGT cuestionó a los partidos legales por su falta de apoyo al proyecto insurgente. Por otra parte, los dirigentes del MR-13 resintieron las demoras en los apoyos logísticos y de personal provenientes de sus aliados políticos, incluido el PGT. Asimismo, no pocos militares rebeldes miraban con recelo a los jóvenes comunistas que estaban presentes en los destacamentos guerrilleros. Esto último provocó el desmantelamiento del frente de Las Granadillas y la defección de numerosos miembros del MR-13 que se oponían al PGT. A estas vicisitudes vendría a sumarse otro grave factor de división interna originado por la alianza entre el MR-13 y el trostkista Partido Obrero Revolucionario (POR), organización transnacional con la cual Yon Sosa había establecido relaciones estrechas a su paso por México. El PGT colaboró con la logística bélica del MR-13 y envió cuadros políticos y militares a Guatemala. Los trotskistas buscaron incidir en la orientación programática del proceso revolucionario en dicho país e insistieron en que debía asumir abiertamente un carácter socialista. Esto contravenía la posición del PGT y sus aliados reformistas, que postulaban una opción gradual de transformación estructural de la sociedad guatemalteca. Para la dirigencia, la actividad guerrillera debía ser sobre todo un elemento de presión que coadyuvara a instaurar un gobierno progresista. Muy pronto la disputa entre ambas posiciones se tornó irreconciliable. En el marco de este desacuerdo, en julio de 1964, Yon Sosa y el grueso del MR-13 se separaron de las FAR, mientras que Turcios Lima y otros militares decidieron mantener su alianza con el PGT.12

No obstante, bajo la influencia de algunos cuadros radicalizados de la juventud comunista, Turcios Lima también formuló fuertes críticas a la conducción del partido, denunció la falta de apoyo a los destacamentos guerrilleros, pidió que los jefes militares del movimiento se sumaran a los organismos de conducción y demandó que se asumiera la orientación socialista del proceso revolucionario.13 Tal postura no significaba solamente deslindarse del programa reformista de la Primavera Democrática, sino también implicaba articular la guerra insurgente en Guatemala a la dinámica de la confrontación Este-Oeste, siguiendo los pasos de la Revolución Cubana. En enero de 1966 el comandante Turcios Lima tuvo una participación destacada en la Primera Conferencia Tricontinental, que se celebró en La Habana, en la cual se congregaron importantes dirigentes revolucionarios de Asia, África y América Latina. A partir de entonces, aunque Turcios Lima decidió no romper con el PGT, consolidó una relación independiente de las FAR con el gobierno cubano.14 A su regreso a Guatemala, se encontró con la sorpresa de que dicho partido había decidido apoyar la candidatura presidencial del reformista Julio Méndez Montenegro (1915-1996), e incluso los combatientes de las FAR habían participado en su campaña. A pesar de ello, antes y después de los comicios el ejército desapareció a más de treinta dirigentes del PGT, de las FAR y del MR-13. Posteriormente se conoció que el primer gobierno civil desde 1954 y el tercero “de la revolución”, como rezaba su propaganda electoral, había firmado un acuerdo secreto con la cúpula militar para exterminar a la insurgencia.15

En septiembre de 1966, el comandante Turcios Lima previno a los militantes de las FAR acerca del inicio inminente de una gran ofensiva gubernamental y, bajo el lema de “A vencer o morir por Guatemala, la revolución y el socialismo”, los exhortó a resistir con firmeza el embate enemigo.16 Para revertir la campaña contrainsurgente y pasar a la ofensiva, el comandante rebelde contemplaba una modificación sustantiva del esquema estratégico que hasta entonces había implementado la insurgencia. Su plan era abrir nuevos frentes guerrilleros en las montañas del Altiplano y el occidente de Guatemala. Además de ampliar el escenario de combate, su intención era sumar a la guerra a la población indígena que se concentraba en aquellas regiones. Para ello Turcios Lima confiaba en dos factores estratégicos, el trabajo organizativo y de agitación que llevaban a cabo religiosos progresistas y el apoyo logístico de Cuba y Vietnam del Norte.17

El joven comandante de las FAR no alcanzó a concretar su ambicioso proyecto: falleció en un accidente automovilístico el 2 de octubre de 1966. Esto representó una grave pérdida para la organización armada, pues el liderazgo de Turcios Lima era un importante factor de cohesión interna y de vinculación con los aliados internacionales del movimiento. Poco después, tal y como lo había previsto, el ejército emprendió una sangrienta ofensiva contra los destacamentos rurales de la guerrilla y sus bases sociales en el oriente del país.18 Luego de ello el accionar militar se concentró en la capital y prosiguió hacia otras regiones del interior, propinando fuertes golpes al grupo insurgente. A ello vinieron a sumarse las diferencias y los conflictos internos que estallaron en las FAR.

En enero de 1968 la nueva dirigencia de la organización decidió desligarse del PGT, en medio de fuertes recriminaciones mutuas. Unos meses después, el comandante en jefe, Carlos Ordóñez Monteagudo (1942-1968), alias Camilo Sánchez, fue desaparecido por las fuerzas del régimen. Por si fuera poco, entre 1966 y 1968, las estructuras logísticas del PGT, las FAR y el MR-13 sufrieron sensibles golpes a manos de la policía mexicana en el vecino país.19

Durante el gobierno del general Carlos Arana (1970-1974) arreció la persecución a la guerrilla.20 Los embates más duros los recibió el MR-13, cuyos principales dirigentes cayeron uno tras otro en poco tiempo. En 1970 el célebre comandante Marco Antonio Yon Sosa fue asesinado por soldados mexicanos en la frontera chiapaneca. Poco después aquella organización pionera de la guerrilla guatemalteca dejó de existir. Para entonces el movimiento revolucionario se hallaba sumido en una profunda crisis. En general, este momento es considerado un punto de inflexión en la historia de la insurgencia guatemalteca y se le caracteriza como la debacle de la guerrilla “foquista”. Sin embargo, más allá de la derrota coyuntural de las primeras organizaciones rebeldes, desde nuestra perspectiva, el factor más relevante que debe destacarse de esta segunda fase guatemalteca es el abandono definitivo —por parte de los grupos revolucionarios— de la estrategia implementada por el PGT y otros partidos reformistas para restaurar el proyecto político de la Primavera Democrática. Al calor de la lucha armada y alentados por el ejemplo de la Revolución Cubana, los “jóvenes rebeldes” propugnaron que fueran los propios combatientes quienes encabezaran el proceso de cambio político y lo condujeran al establecimiento del socialismo. Cabe aquí la discusión de si tal postura puede calificarse como “foquista”, y si dicha característica fue o no la razón fundamental de la derrota del movimiento armado en el periodo. Cualquiera que fuese la respuesta, lo cierto es que durante los años sesenta dos concepciones divergentes sobre la lucha armada se mantuvieron en pugna, y ésta sólo se resolvió cuando una nueva generación de dirigentes revolucionarios se deslindó del PGT, repudió la perspectiva reformista y le dio una orientación radical al programa insurgente.

Ciertamente, los inicios de la década de 1970 fueron de zozobra para los grupos revolucionarios, pero en realidad la insurgencia estaba lejos de haber sido aniquilada. Según reportes de la inteligencia estadounidense, por ese entonces unos doscientos combatientes continuaban activos, cifra que es consistente con testimonios e información interna de las organizaciones armadas.21 Además, los rebeldes aún gozaban de simpatía popular y conservaban una parte de sus redes de apoyo tanto en Guatemala como en el extranjero y, pese a los golpes recibidos, siguieron realizando operaciones militares y retomaron el trabajo organizativo.

En su cuarto congreso, celebrado en 1970, el PGT refrendó el compromiso con la lucha armada, pero planteó fuertes críticas al foquismo guerrillero; como alternativa, propuso llevar a cabo un “reajuste táctico”, consistente en combinar la lucha política, la movilización social y la lucha armada.22 De acuerdo con dichos resolutivos, el PGT le dio prioridad a trabajar con organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles. En el aspecto militar se postuló una estrategia de largo plazo. Su estructura combativa —conducida por el antropólogo Joaquín Noval (1922-1976)— adoptó por un breve tiempo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sin embargo, ese pequeño contingente no estaba orientado al desarrollo de la guerra de guerrillas sino a cumplimentar tareas puntuales como brindar seguridad a las reuniones del partido, ajusticiar esbirros, hacer propaganda armada y realizar operaciones de carácter económico.

Dentro de las FAR también se puso en tela de juicio el esquema foquista. En su congreso de 1971 la organización acordó construir estructuras partidarias y vincularse estrechamente con el movimiento social. “No pensamos que con minúsculos destacamentos de montaña se pueda librar la guerra [consignaban los resolutivos de dicho evento] Mientras no se logre la incorporación de amplios sectores populares, no contaremos con fuerza militar”.23 Sobre esta base la organización decidió dedicar un importante esfuerzo al trabajo de masas. Tal viraje favoreció la colaboración entre las FAR y el PGT. Ambas organizaciones participaron en la reactivación del movimiento sindical y campesino que despuntó hacia mediados de los años setenta; otro punto de coincidencia fue la apuesta por una política de alianzas flexible. Ello explica que en las elecciones de 1974 las FAR y el PGT colaboraran con el frente opositor que postuló como presidente al general Efraín Ríos Montt (1926-2018).

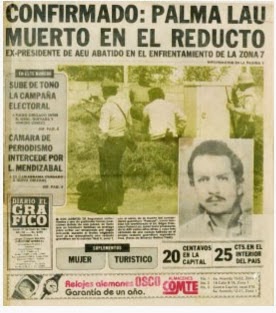

Al tiempo que buscaban impulsar esta nueva línea de trabajo político, las FAR y el PGT sufrieron duros reveses. En el caso del grupo guerrillero, en 1972 el ejército descabezó su contingente militar más importante que operaba en la selva de El Petén. Poco después, por desacuerdos con la comandancia, salieron de sus filas varios cuadros importantes como Salvador Aceituno (-1979), alias Luis Ixmatá, y Edgar Palma Lau (1952-1982). A resultas de ello la organización perdió uno de sus destacamentos rurales —el Regional de Occidente— así como parte de sus estructuras urbanas. Sólo un reducido grupo continuó en las FAR bajo el liderazgo de Jorge Ismael Soto (n. 1945), alias comandante Pablo Monsanto. En cuanto al PGT, ese año fueron asesinados su secretario general, Bernardo Alvarado (1925-1972), y cinco integrantes de la Comisión Política. Dos años después, en represalia por la participación del PGT en el secuestro de dos prominentes empresarios, fuerzas gubernamentales ejecutaron a Huberto Alvarado (1927-1974), nuevo secretario general del partido. A consecuencia de estos descalabros, para mediados de la década las FAR y el PGT se hallaban bastante disminuidos. Es probable que los golpes recibidos en esta etapa hayan sido la razón del menor crecimiento de ambas organizaciones en años posteriores, en los que tuvieron un papel militar de escasa relevancia. Sin embargo, al mantenerse en pie de lucha dentro del país y empeñarse en impulsar un proyecto alternativo al modelo foquista hicieron un aporte significativo a la causa insurgente. Con el tiempo el trabajo de masas demostró ser crucial para la consolidación y desarrollo del movimiento revolucionario.24

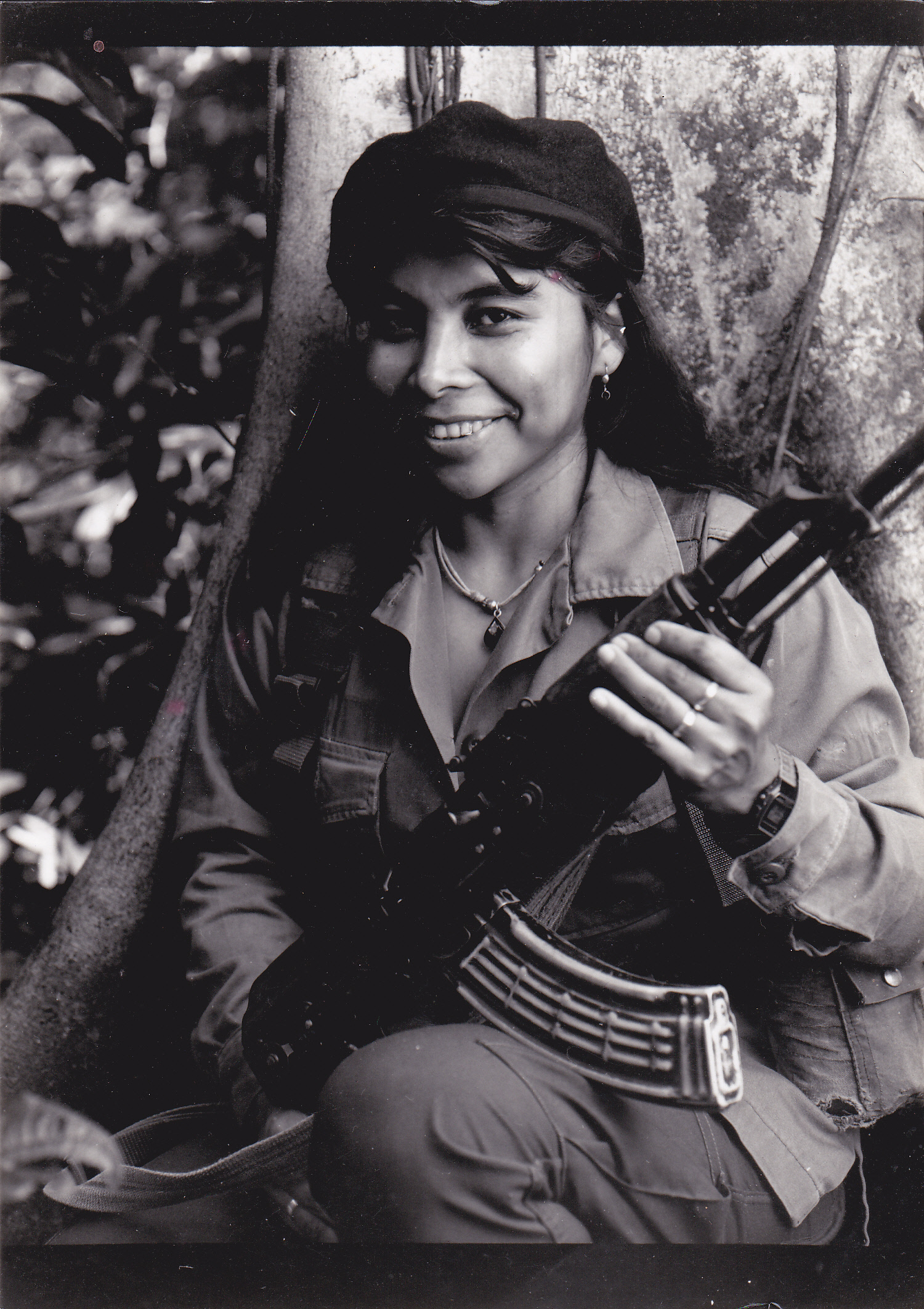

Otros dos grupos emergentes que entraron en escena en 1972 también plantearon reestructurar la lucha armada, pero desde otra perspectiva muy distinta. Se trataba de la Nueva Organización Revolucionaria de Combate (NORC) y del Regional de Occidente escindido de las FAR. Ambos grupos consideraban un error que la guerrilla se volcara al trabajo de masas. En cambio, se concentraron en establecer destacamentos guerrilleros rurales y estructuras clandestinas de apoyo. En sus planteamientos resonaban fuertes ecos del foquismo guevarista. Sin embargo, contemplaban una variante sustantiva con respecto a las experiencias de la década anterior, pues, siguiendo las ideas del desaparecido comandante Turcios Lima, colocaron en el centro de su estrategia la participación del campesinado maya en la guerra insurgente. La antropóloga Aura Marina Arriola (1937-2007), fundadora de la NORC, apuntó: “Parafraseando a Mao es posible decir [que] quien conquiste a los indígenas conquistará Guatemala”.25

La NORC se formó en Cuba en 1968. Entre sus primeros integrantes —alrededor de cincuenta— había veteranos de las FAR, ex militantes del PGT y estudiantes católicos radicalizados de clase alta. Encabezaban este grupo Julio César Macías (n. 1941), alias César Montes, ex comandante de las FAR, y Ricardo Ramírez (1929-1998), alias Orlando Fernández o Rolando Morán, antiguo militante comunista que había fungido como representante de las FAR en La Habana y tenía estrechos lazos políticos con el gobierno cubano. Tras un periodo de preparación en Cuba, Corea del Norte y México, la NORC inició operaciones en Guatemala en 1972. Su implantación desde fuera siguió una pauta típicamente guevarista. Quince combatientes cruzaron la frontera mexicana y se internaron en la selva de Ixcán, que apenas conocían. Mientras tanto otro pequeño grupo se instaló en la capital guatemalteca para iniciar el trabajo de organización clandestina. Algunos propusieron vincularse al movimiento popular, pero Montes y Ramírez se negaron a ello de manera terminante. Los fundadores de la NORC que no compartieron el planteamiento foquista renunciaron o fueron expulsados de la organización.26

Bajo criterios de clandestinaje extremo, la NORC culminó exitosamente su proceso de implantación en Guatemala. Por un buen tiempo su destacamento rural evitó entrar en combate. En cambio, se dedicó a organizar redes de apoyo entre los campesinos que poblaban las selvas de Ixcán y las comunidades indígenas del norte de Quiché. En la capital del país, los militantes de la NORC se abocaron a consolidar sus estructuras clandestinas y a reclutar con sumo cuidado a nuevos militantes. También emprendieron la organización de redes clandestinas en la Costa Sur. En esta fase inicial de operaciones, la NORC contó sobre todo con sus propios recursos, aunque también tuvo el respaldo operativo y financiero del gobierno cubano.27 Asimismo, buscó formar alianzas con grupos afines de la región. Su relación más estrecha fue desde un principio con las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) de El Salvador. En su Primera Conferencia Guerrillera de 1974 la NORC decidió adoptar el nombre de Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y asumió como emblema la efigie del Che Guevara. Un año después reivindicó públicamente su primera acción armada: la ejecución de un finquero abusivo del norte de Quiché, de filiación derechista.

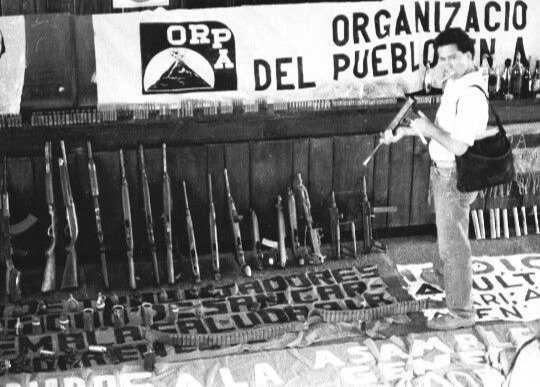

En cuanto al Regional de Occidente, su separación de las FAR fue consecuencia de la inconformidad de algunos cuadros intermedios con la dirección nacional. Los disidentes criticaban malas prácticas y errores en la conducción de la guerra. A la vez rechazaban el acercamiento al PGT, la política de alianzas y la nueva perspectiva sobre el trabajo de masas. El grupo que surgió de esta ruptura decidió desarrollarse en estricto secreto. Ni siquiera adoptó un nombre sino hasta 1979 en que se dio a conocer como Organización del Pueblo en Armas (ORPA). A semejanza de la NORC, el Regional de Occidente se dedicó a consolidar una base guerrillera en las montañas de San Marcos. Nuevos reclutas y descontentos de las FAR engrosaron el grupo. De este modo la naciente organización pronto pudo ampliar sus redes de apoyo rurales y urbanas.28

En la ORPA se conjuntaron combatientes indígenas con veteranos de la guerrilla urbana, intelectuales, profesionistas, sacerdotes, jóvenes católicos y estudiantes universitarios. Entre sus fundadores figuraba Rodrigo Asturias (1939-2005), alias Gaspar Ilom, hijo del célebre escritor Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura (1969). El liderazgo de Gaspar fue fundamental para la consolidación del grupo. Sus relaciones personales dentro y fuera de Guatemala contribuyeron a superar el aislamiento de esta nueva guerrilla en su etapa inicial. Sin renegar del marxismo, la ORPA se distinguió por impulsar una teorización heterodoxa sobre la formación social guatemalteca inspirada en el trabajo de Carlos Guzmán Böckler y Jean-Loup Herbert, Guatemala: una interpretación histórico-social (1970). En sus documentos fundamentales esta organización planteaba que el racismo era un componente estructural del sistema de dominación capitalista en Guatemala y, en consecuencia, sostenía que la fuerza principal de la revolución guatemalteca debía de ser precisamente el “pueblo natural”. Este planteamiento decolonial avant la lettre motivó que la ORPA fuera tachada de “indianista” por otras organizaciones que se reclamaban fieles a la ortodoxia leninista.29

3. Desafío revolucionario y campañas de exterminio

Guerrillas y masas

Durante la segunda mitad de los años setenta el movimiento revolucionario guatemalteco experimentó un crecimiento extraordinario. Este proceso tuvo dos vertientes principales. Una fue la supervivencia y desarrollo de los destacamentos rurales de la ORPA y el EGP que poco a poco dejaron de ser pequeños focos para constituirse en frentes de guerra, es decir, territorios en donde la insurgencia tenía presencia militar y contaba con una amplia base social de apoyo. La otra vertiente del auge revolucionario fue el incremento de la movilización social, la radicalización del activismo popular y la articulación de importantes organizaciones de masas con los grupos insurgentes.

En cuanto a lo primero, cabe destacar la eficaz actividad organizativa que llevaron a cabo los combatientes de montaña entre las comunidades campesinas. Convertidos en predicadores de la revolución, maestros y promotores de salud, dedicaron gran parte de su tiempo al trabajo político. En ciertos lugares la inserción de la guerrilla se vio beneficiada por la labor pastoral de curas y monjas progresistas. En otros, fueron los propios dirigentes comunitarios quienes propiciaron ese vínculo. Se trataba de zonas remotas y marginadas donde la llegada de los guerrilleros suscitó grandes expectativas de redención social. Como señala Megan Thomas, el éxito de la implantación insurgente en el ámbito rural sólo se explica por las “adhesiones profundas” de las comunidades indígenas y campesinas a la causa rebelde.30

El EGP fue la organización que más creció durante ese periodo. Tras aparecer en público en 1975, consolidó su presencia en las selvas y montañas del norte de Quiché y emprendió su expansión hacia los departamentos vecinos. En las comunidades donde tenía mayor presencia, el EGP auspició la fundación de instancias de poder local y milicias o Fuerzas Irregulares Locales (FIL). De este modo llegó a contar con bases de apoyo en una amplia franja del centro-norte de Guatemala, donde se hablaba media docena de lenguas mayas. Ese proceso de expansión territorial estuvo respaldado por la ejecución selectiva de informantes y agentes del gobierno. Se trató de una práctica recurrente que el EGP publicitó desde un principio.31 Otro espacio que concentró su actividad fue la capital guatemalteca, donde funcionaban sus principales estructuras clandestinas (talleres, propaganda, comunicaciones, logística, inteligencia etc.). Desde allí la Dirección Nacional coordinaba las operaciones en otras áreas del país como la Costa Sur, el oriente y el Altiplano Central. Pero lejos de ser concebida como retaguardia, el área urbana también era un frente de guerra donde unidades especiales del EGP llevaron a cabo sonadas operaciones: ejecuciones de altos funcionarios y jefes militares, golpes de mano y secuestros de alto impacto que fueron cruciales para el financiamiento de la organización.

Al tiempo que perfeccionó el funcionamiento de sus estructuras operativas, el EGP modificó sustancialmente su postura sobre el trabajo de masas. Esto sucedió a raíz del terremoto de 1976, que tuvo consecuencias devastadoras en las regiones empobrecidas del Altiplano Central.

Grupos católicos, estudiantes y organizaciones sociales ligadas a la izquierda encabezaron la solidaridad con las comunidades afectadas. La dirección del EGP decidió aprovechar esta coyuntura para acercarse al movimiento popular. De allí en adelante, le dedicó grandes esfuerzos al trabajo político-organizativo. Un elemento que influyó en este viraje fueron las discusiones e intercambio de experiencias entre el EGP y las mencionadas FPL de El Salvador. A partir de entonces, al igual que dicha organización guerrillera, el EGP privilegió el trabajo con campesinos y jornaleros apoyado también en la ingente labor de monjas y curas radicalizados.32 El EGP destacó importantes cuadros al trabajo de masas, labor a la que destinó fuertes recursos económicos. Bajo sus auspicios se fundó en 1977 el Comité de Unidad Campesina (CUC), que fue la asociación de trabajadores agrícolas más grande y combativa del país. El EGP también tuvo una presencia importante en el medio sindical y entre estudiantes universitarios. Su irrupción tuvo un efecto catalizador. Mientras que el trabajo de masas de las FAR y el PGT tenía un enfoque legalista, el EGP apuntó desde un principio a radicalizar la movilización popular con el propósito de convertir las acciones reivindicativas “en lucha revolucionaria”.33

En contraste con el EGP, la ORPA mantuvo su decisión inicial de no involucrarse de manera directa en el trabajo de masas. En cambio, se abocó a consolidar sus estructuras operativas bajo una rigurosa clandestinidad. Aun así, supo aprovechar la crispación y el radicalismo que privaban en ciertos espacios sociales para engrosar sus filas. En el ámbito rural, este grupo se propuso desplegar unidades guerrilleras a todo lo largo de la Sierra Madre, desde la frontera con México hasta el lago de Atitlán. Según el comandante Gaspar esta decisión tenía un sentido estratégico bien definido. La Sierra Madre constituía la “columna vertebral del país”, pues articulaba el altiplano indígena con importantes regiones productoras de café y azúcar. Además, su escarpada orografía brindaba condiciones favorables para evadir al enemigo.34

Al igual que el EGP, los combatientes de la ORPA desarrollaron una paciente labor política entre los pobladores indígenas de la Sierra Madre y la Bocacosta. En aldeas y pueblos de aquellas regiones, organizaron redes de apoyo y milicias clandestinas, pero tuvieron buen cuidado de mantener esta conexión en estricto secreto.35 También, al igual que las demás organizaciones revolucionarias, la ORPA hizo de la capital guatemalteca su centro neurálgico. Durante sus años de crecimiento silencioso, este grupo se abocó a la formación se combatientes y personal especializado. Varios de sus cuadros se formaron militarmente en Cuba. Aunque no las reivindicó públicamente, la ORPA también realizó operaciones de recuperación económica que le permitieron contar con un buen fondo de guerra.36

En 1976 el antes mencionado comandante Palma Lau y algunos militantes decidieron romper con la ORPA por diferencias con la comandancia. De esta escisión iba a surgir el Movimiento Revolucionario del Pueblo-Ixim (MRP-IXIM), pequeño grupo que no logró crecer de manera significativa pero cuya actividad militar y política en diversas zonas del país contribuyó en cierta medida al auge guerrillero de este periodo.37 Otros grupos que también registraron actividad en esos años, aunque más reducida, fueron la sección guatemalteca del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Movimiento Indio Tojil. Este último lo formaron quichés y kakchiqueles cuyo “indianismo radical” no encontró cabida en otras organizaciones.38

Según anotamos previamente, desde principios de la década las FAR y el PGT definieron el trabajo de masas como su línea prioritaria. Ello los llevó a involucrarse de lleno en la reactivación del movimiento sindical y campesino. Su enfoque al respecto fue legalista, en lo cual coincidieron con el partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). De hecho, sumaron fuerzas con dicho partido en el rescate de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), y en 1976 dieron otro paso importante al impulsar la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), que se convirtió en el principal organismo aglutinador del movimiento laboral de izquierda. Asimismo, las FAR y el PGT también desarrollaron una intensa actividad política en el medio universitario.39

Gracias a la reactivación del trabajo social el PGT se fortaleció a nivel regional, incluido su dinámico sector juvenil. En ese contexto, una fracción de la militancia demandó que dicha organización participara abiertamente en la guerra de guerrillas. En 1976 el PGT restableció su Comisión Militar (COMIL), organismo encabezado por cuadros preparados en la Unión Soviética, que se nutrió de jóvenes militantes reclutados en el movimiento de masas. Pero eso no resolvió la cuestión de fondo. Dos años después el partido se dividió en tres grupos. El PGT Comité Central preservó las estructuras oficiales y mantuvo una postura moderada. Por su lado el PGT Núcleo de Dirección y el PGT COMIL se decantaron por la lucha armada.40

Para las FAR los años finales de aquella década fueron un importante periodo de recuperación y crecimiento después de tiempos difíciles. El trabajo político atrajo nuevos miembros al grupo guerrillero, entre los cuales figuraban sindicalistas y estudiantes universitarios, así como militantes de la Democracia Cristiana Guatemalteca radicalizados. Estas nuevas adhesiones fueron fundamentales para la renovación de cuadros y dirigentes de la organización. Las FAR aprovecharon su inserción en el movimiento social para extenderse a distintas regiones del país. Asimismo, algunos de sus cuadros se trasladaron al Petén para organizar bases de apoyo en las cooperativas campesinas de la zona. Sin embargo, en lo inmediato esta organización no retomó la formación de frentes rurales. En el aspecto militar se concentró en llevar a cabo operaciones de financiamiento.41

“Lucas asesino, fuera del poder”

El incremento de la movilización popular marcó el final del gobierno del general Kjell Laugerud (1930-2009) y el traspaso del poder al general Romeo Lucas (1924-2006). Grandes manifestaciones en la capital, paros en fábricas y haciendas y una huelga de empleados públicos fueron el contexto del proceso electoral de marzo de 1978. En el desfile obrero del 1º de mayo, la gran novedad fue la participación de un numeroso y combativo contingente indígena. Era el CUC, que hacía su primera aparición en público. Un mes después cien mil personas marcharon en repudio a la masacre de campesinos en el pueblo de Panzós. Esta acción puso en claro que el régimen no descartaba recurrir a la matanza indiscriminada para detener la beligerancia popular. Sin embargo, ello no contuvo las movilizaciones. En octubre estallaron violentas protestas en la ciudad de Guatemala por el aumento de tarifas del transporte público. A lo largo de una semana los manifestantes se enfrentaron a la policía con un saldo sangriento. Se trató del mayor desafío hasta entonces encarado por el régimen militar.42

La intensificación de las protestas populares en Guatemala corrió paralela a la etapa culminante de la sublevación antisomocista en Nicaragua. Los progresos de la revolución nicaragüense alimentaron el entusiasmo de los rebeldes guatemaltecos. Además, la experiencia sandinista estableció algunas pautas que buscaron seguir otros grupos insurgentes centroamericanos: unificar a la “vanguardia revolucionaria”, formar alianzas amplias, aislar políticamente al régimen y articular la guerra de guerrillas a la insurrección popular. En esta línea, a finales de 1978 las FAR, el EGP y el PGT Núcleo de Dirección establecieron una instancia de enlace y coordinación. Igualmente, al comenzar 1979 impulsaron la creación de un organismo unitario de masas, el Frente Democrático contra la Represión (FDCR). Éste aglutinaba al conjunto de organizaciones sociales de oposición. En él tuvieron una función protagónica los dirigentes socialdemócratas Alberto Fuentes Mohr (1927-1979) y Manuel Colom Argueta (1932-1979). Sin embargo, ambos fueron asesinados por escuadrones de la muerte.

Durante el último tramo de la ofensiva sandinista la guerrilla realizó acciones de propaganda armada, sabotajes y hostigamiento a puestos policiales. En una operación de mucha resonancia, el EGP dio muerte al general David Cancinos (1920-1979), jefe del Estado Mayor del Ejército y probable sucesor del general Lucas como presidente de la república.43 Las FAR y la ORPA no reivindicaron acciones armadas en esos meses, pero apoyaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con dinero y combatientes preparados en Cuba. El triunfo sandinista en julio de 1979 le dio un vuelco al escenario regional. Entre otras cosas, animó poderosamente la dinámica revolucionaria en El Salvador y Guatemala y puso a la defensiva a los gobiernos de ambos países. La guerrilla guatemalteca aprovechó la coyuntura para asumir la iniciativa política y militar. En agosto, el secuestro de un alto funcionario sirvió a las FAR para anunciar el reinicio de sus operaciones militares. Un mes después la ORPA salió a la luz y emprendió acciones armadas en distintas partes del país.

Subir el nivel de intensidad del proceso revolucionario cuando la acumulación de fuerzas aún estaba en marcha representaba una apuesta sumamente arriesgada por parte de la guerrilla, cuyas unidades militares podrían sumar apenas medio millar de combatientes, sin embargo, los dirigentes rebeldes consideraban que era el momento oportuno. Por un lado, confiaban en el apoyo militar de Cuba y Nicaragua. Asimismo, creían que México, Panamá y otros gobiernos latinoamericanos respaldarían el cambio político como había sucedido en el caso nicaragüense. En contraste, observaban que Estados Unidos dudaba en asumir una postura terminante para impedir un nuevo triunfo revolucionario en Centroamérica. A finales de 1979 la dirección del EGP vislumbraba el curso inminente de la guerra en Guatemala del siguiente modo: “En las ciudades, en los pueblos y en muchas partes del campo, la lucha revolucionaria armada de las masas tomará formas insurreccionales. Pero es en las montañas donde […] formaremos las columnas principales del ejército guerrillero popular”.44 Sin embargo, las dos variables en que se basaba aquella proyección ideal resultaban altamente inciertas. La beligerancia de las masas seguía pautas y ritmos difíciles de anticipar. Y, como había previsto el comandante Turcios Lima más de diez años antes, formar un ejército popular y apertrecharlo adecuadamente dependía en gran medida del apoyo externo.

A principios de 1980, la exitosa huelga de los trabajadores agrícolas de la Costa Sur constituyó un momento culminante de la movilización reivindicativa, pero también marcó sus límites. En el desfile del 1º de mayo, el Frente Democrático contra la Represión lanzó la consigna incendiaria “Lucas asesino, fuera del poder. Por un gobierno revolucionario, popular y democrático”.

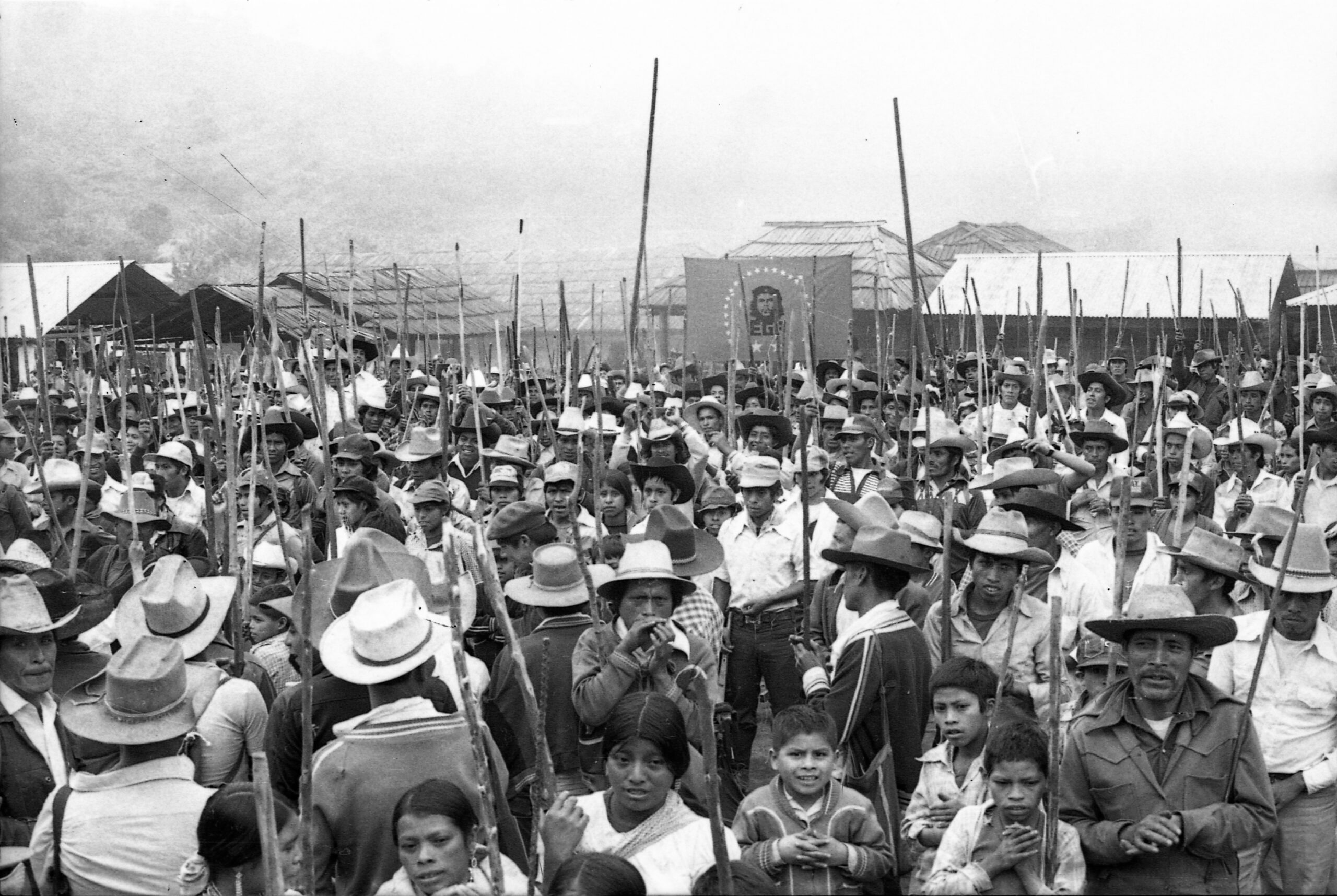

Ésa fue la última vez que los sindicatos se manifestaron en las calles. El asesinato de dirigentes y activistas condujo a la parálisis del movimiento social en el área urbana. Las organizaciones campesinas también sufrieron el terror de Estado. El CUC abandonó el espacio público. Ciertamente, la desarticulación del movimiento de masas fue un grave revés, aunque al mismo tiempo se produjo un fenómeno imprevisto de carácter insurreccional. En las zonas guerrilleras del Altiplano Central, norte de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz numerosas comunidades indígenas se sumaron abiertamente al EGP. Esta adhesión entusiasta coronaba una exitosa estrategia organizativa. Según cálculos de la propia organización, por ese entonces más de medio millón de personas estaban vinculadas de una u otra manera a sus estructuras. Sobre esa base ¿cómo no pensar que era posible construir un gran ejército campesino?45 Sin embargo, poco después se haría evidente que entre el impulso insurreccional de las comunidades del altiplano y el desarrollo militar de la insurgencia existía un gran desfase.

Desde mediados de 1980, el EGP, las FAR, la ORPA y el PGT Núcleo de Dirección comenzaron a preparar un ambicioso plan conjunto para intensificar sus operaciones. Éste contemplaba ampliar los frentes guerrilleros, formar columnas regulares y establecer un territorio liberado cerca de la frontera con México. En función de este proyecto, las cuatro organizaciones pactaron la unidad a finales del año. También se formó el Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica (CGUP) que debía tener un papel semejante al del Grupo de los Doce en Nicaragua en el momento culminante del proceso insurreccional. El plan insurgente contó con los auspicios de Cuba y Nicaragua. En preparación de la fase ofensiva, cientos de combatientes guatemaltecos viajaron a la Isla para recibir entrenamiento. Por su parte el gobierno sandinista se comprometió a suministrar una cantidad considerable de armamento. Para ingresarlo a Guatemala los insurgentes reforzaron sus estructuras logísticas. En distintos puntos del país se prepararon bodegas, pistas de aterrizaje y puntos de descarga aérea.46

En aras de aumentar su fondo de guerra los insurgentes emprendieron una campaña de secuestros de alto impacto. También incrementaron su accionar rural y urbano para foguear combatientes. El armamento comenzó a llegar del exterior en pequeñas cantidades y permitió cierto crecimiento de las unidades guerrilleras. En las selvas de El Petén, la Costa Sur y Chimaltenango, las FAR formaron varios pelotones de fuerzas permanentes. El EGP anunció la creación de un nuevo frente en Alta Verapaz. También anunció la formación, en el norte de Quiché, de su primera columna de fuerzas regulares, integrada por un centenar de combatientes. Un mes después la alianza guerrillera inició una campaña en apoyo a la entonces llamada “ofensiva final” del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).47

Esta campaña se prolongó por varios meses. Los insurgentes exhibieron gran poder de fuego y ejecutaron operaciones de mayor envergadura. En julio de 1981 el EGP publicitó la formación del frente guerrillero Augusto César Sandino (FACS), área de operaciones que abarcaba una amplia zona del Altiplano Central donde las comunidades indígenas se habían adherido de manera entusiasta a la organización. Además de su relativa proximidad a la ciudad de Guatemala (unos cien kilómetros), el FACS tenía a su alcance varias carreteras y poblaciones importantes. Asimismo, estaba cerca de zonas donde operaban las FAR, la ORPA, el MRP-IXIM y el PGT. En dicho frente el EGP sólo tenía tres pelotones permanentes, pero también contaba con fuerzas guerrilleras y el acompañamiento de varios miles de civiles desarmados.48 Para entonces el accionar insurgente se había extendido a diecinueve de los veintidós departamentos del país. Cotidianamente se reportaban hechos de armas: ataques a puestos fijos y tropa en movimiento, acciones de sabotaje y ajusticiamiento de esbirros. El ejército, la policía y sus colaboradores civiles sufrieron centenares de bajas. Además de las FAR, la ORPA, el PGT Núcleo de Dirección y el EGP, también desarrollaban acciones armadas el MRP-IXIM, el PGT COMIL y el PGT Comité Central, grupos que habían sido excluidos de la alianza cuatripartita y pugnaban por demostrar su capacidad operativa. Hasta aquí el plan estratégico de la insurgencia parecía desenvolverse con éxito. En la montaña el trabajo organizativo seguía ocupando buena parte de sus esfuerzos, aunque sus unidades de combate crecían a un ritmo muy pausado. En realidad, la insurgencia sumaba alrededor de dos mil efectivos. Millares de nuevos reclutas esperaban el momento de incorporarse a las unidades guerrilleras. Restaba que el armamento necesario llegara del extranjero.

“Negreaba de zopilotes”

Justo cuando el despliegue guerrillero alcanzaba su punto culminante, los cuerpos de seguridad del gobierno asestaron fuertes golpes a sus organizaciones en la ciudad de Guatemala. En una secuencia de acciones fulminantes, durante julio y agosto de 1981, desmantelaron importantes estructuras operativas de la ORPA y el EGP. La ofensiva continuó por varios meses con un saldo devastador. La operación contrainsurgente también abarcó la Costa Sur, lo que causó un daño irreparable al movimiento rebelde. Asimismo, otras organizaciones fueron golpeadas. En su conjunto el movimiento revolucionario sufrió la pérdida de cientos de integrantes. “Cuadros, mandos, combatientes, activistas y bases de apoyo, así como infraestructura y recursos, fueron aniquilados o cayeron en manos del enemigo”, reconoció la dirección del EGP al hacer el balance de este descalabro.49

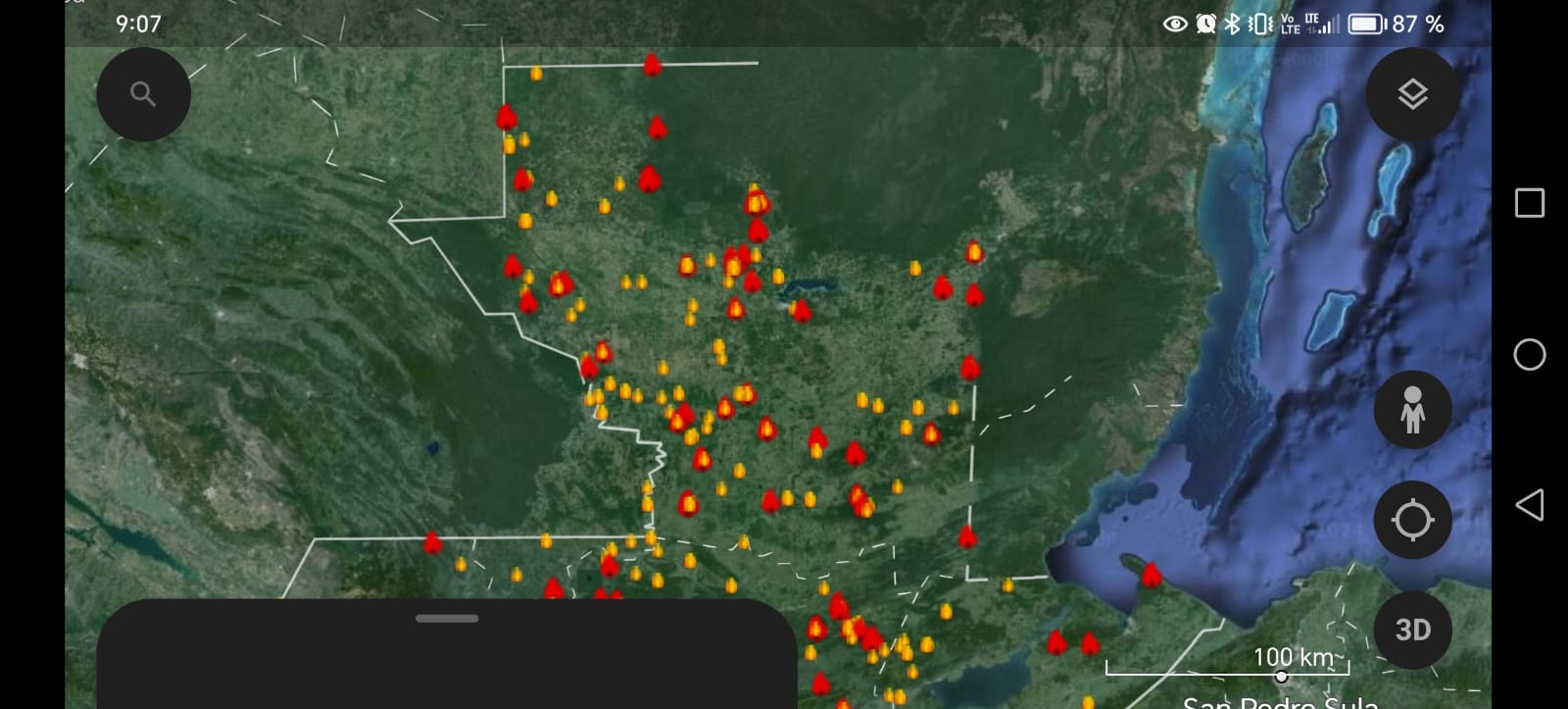

Los operativos en la capital y la Costa Sur se enmarcaban en un plan general de combate a la insurgencia. Al “trueno en la ciudad”, como lo denominó Mario Payeras (1940-1995), alias comandante Benedicto, le siguió el ataque del ejército a los frentes rurales del EGP, que iniciaron en noviembre de 1981 y continuaron a todo lo largo de 1982. Primero, el ejército se concentró en atacar al FACS, que era el bastión guerrillero más inmediato a la capital guatemalteca. Luego las operaciones se extendieron al norte de Quiché, Huehuetenango e Ixcán. En el marco de esta campaña tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Poco después se produjo el golpe de Estado que llevó al poder al general Ríos Montt. Además de saldar cuentas pendientes al interior de la cúpula castrense, este recambio colocó al aparato gubernamental en su conjunto “al servicio del esfuerzo contrainsurgente”.50 El nuevo gobierno le dio continuidad a la campaña antisubversiva y consolidó sus primeros resultados.

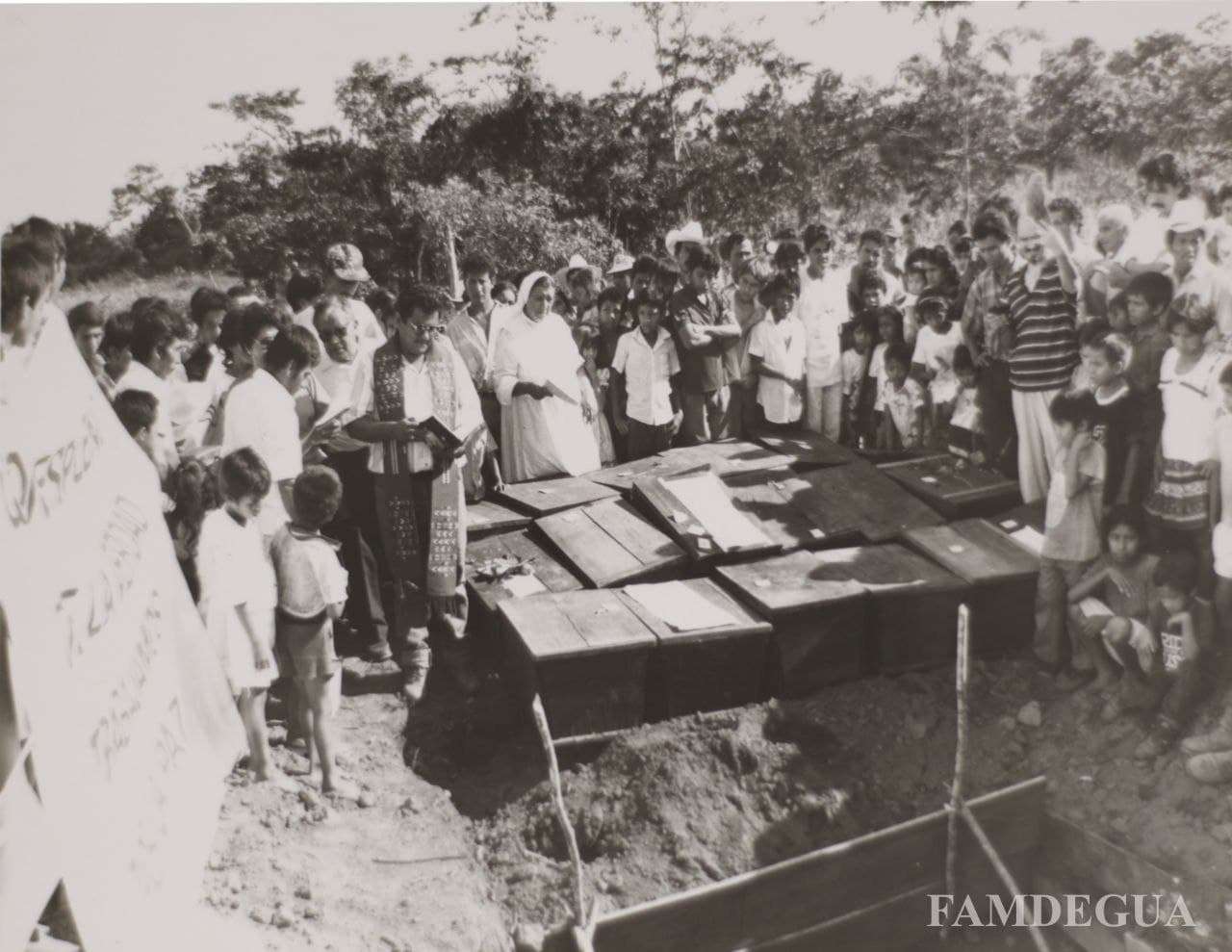

El despliegue del ejército guatemalteco contra los bastiones rurales del EGP tenía como propósito estratégico tomar el control de los territorios y las comunidades donde la organización insurgente había echado raíces. El ejército destacó fuerzas de tarea altamente móviles que irrumpieron en las zonas guerrilleras y montaron bases de patrulla permanentes. Asimismo, organizó cuerpos auxiliares civiles que fungieron como grupos de acompañamiento y control territorial. Sin embargo, el factor decisivo de la campaña militar lo constituyeron las masacres perpetradas contra las comunidades indígenas en aquellas regiones. No se cuenta con cifras precisas, pero entre 1981 y 1983 las operaciones de exterminio cobraron la vida de al menos setenta mil personas.51 La matanza sistemática y atroz de población civil tuvo el carácter de represalia para castigar la rebelión y someter a las comunidades campesinas. También sirvió para quebrar las estructuras organizativas y las redes de colaboración con la guerrilla. Se reubicaron muchas aldeas que quedaron bajo control del ejército. Todos los hombres adultos de aquellas regiones fueron obligados a servir en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Dichos cuerpos paramilitares tuvieron un papel fundamental en el control de la población y el combate a la guerrilla. Durante los años siguientes llegaron a contar con cientos de miles de integrantes.52

La ofensiva militar tomó por sorpresa a la guerrilla y rebasó por mucho su capacidad de respuesta. En aras de extender su presencia a todo lo ancho del territorio nacional, los insurgentes habían dispersado sus fuerzas en numerosos frentes. Por ejemplo, cuando inició la contraofensiva del ejército, las unidades operativas del EGP en todo el país sumaban poco menos de mil integrantes. En la enorme extensión que abarcaba el FACS había menos de cien hombres armados con fusiles de guerra, y estaban dispersos en pequeñas unidades. La mayor parte de ellos murió en combate a lo largo de 1982. Situación semejante se vivió en otros frente. Se ha cuestionado al EGP por no haber protegido a la población civil durante aquellas campañas de tierra arrasada. Para algunos la respuesta insurgente fue “un desordenado sálvese quien pueda, una fuga muy mal preparada”.53 Pero esto no es preciso. En muchos casos combatientes y milicianos pelearon con tenacidad hasta prácticamente agotar sus municiones. En la medida de sus posibilidades, los guerrilleros buscaron orientar en métodos de autodefensa a las comunidades organizadas. Y en muchos casos ellos mismos coordinaron el éxodo de miles de civiles hacia refugios de montaña o a territorio mexicano. Difícilmente puede achacarse a los mandos y cuadros locales del EGP no haber ofrecido una respuesta efectiva ante la campaña de exterminio implementada por el ejército guatemalteco. Más bien la debacle ocurrió como consecuencia de no superar a tiempo el desfase que se había producido entre la disposición insurreccional de las comunidades indígenas y el limitado desarrollo del EGP en el terreno militar.54

Otro factor estratégico que resultó fundamental en este desenlace fue que el armamento que tanto necesitaban los insurgentes en aquel momento crítico no llegó a Guatemala ni de manera oportuna ni en las cantidades necesarias para gravitar en la coyuntura. Durante largos años los líderes rebeldes mantuvieron un silencio absoluto acerca de este tema. Sólo recientemente Pablo Monsanto, en su momento jefe de las FAR, ha ofrecido una explicación parcial al respecto. Según afirma el antiguo comandante, en 1981 los conflictos internos en la dirección del EGP condujeron al rechazo de los acuerdos de unidad alcanzados en 1980. Ante esto, el gobierno cubano habría suspendido el proyecto logístico de gran escala que se estaba fraguando desde territorio nicaragüense: “Las armas requisadas a los Estados Unidos en Vietnam […] que iban a llegar a Guatemala para la ofensiva final y toma del poder, no se entregaron debido a la actitud irresponsable y la falta de madurez y visión estratégica de los entonces dirigentes del EGP”.55 De acuerdo con Monsanto, fue necesaria la intervención personal de Fidel Castro para resolver las desavenencias internas del EGP y entre dicha agrupación y sus “organizaciones hermanas”. Finalmente, en febrero de 1982 se anunció en La Habana la conformación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Pero, aunque poco a poco se regularizaron las entregas de armamento, ya era tarde para contener la devastadora campaña del ejército gubernamental.

Los golpes sufridos en 1982 sumieron al EGP en una profunda crisis. Por un tiempo varias jefaturas regionales y unidades de combate quedaron descoordinadas. Hacia finales de aquel año las estructuras urbanas fueron evacuadas al extranjero para evitar una catástrofe mayor. Además, dentro de la dirección nacional surgieron fuertes diferencias políticas que tardarían mucho tiempo en dirimirse. Incluso dos importantes jefes se separaron de la organización con una parte de las unidades militares. La situación tocó fondo en 1983 cuando el ejército perpetró brutales matanzas contra la población civil, arrasando los territorios del EGP en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Durante dicha ofensiva perecieron más de cien guerrilleros y numerosos milicianos. Ese mismo año, en la capital guatemalteca cayó en combate el comandante disidente Carlos López Arévalo, alias Camilo, (1943-1983). El grupo que encabezaba siguió activo un año más bajo el mando de Saturnino Valey, alias Milton, comandante indígena que había integrado la dirección nacional del EGP y cuyo nombre figura desde entonces en la lista de personas desaparecidas. En ese contexto de crisis general y división interna, la que había llegado a ser la agrupación insurgente más poderosa de Guatemala dispuso el repliegue de guerrilleros y cuadros hacia la selva de Ixcán y el norte de Quiché, con miras a emprender un proceso general de reorganización.

Los conflictos internos y el repliegue del EGP repercutieron fuertemente sobre el conjunto del movimiento revolucionario. La ORPA reestructuró de inmediato sus frentes rurales y agrupó sus fuerzas en unidades mayores con miras a enfrentar una inminente ofensiva en su contra. En efecto, durante 1983 y 1984 el ejército llevó a cabo continuos operativos en la Sierra Madre que los combatientes de la ORPA resistieron con éxito.56 Las FAR mantuvieron una columna activa entre Chimaltenango y Sololá. Pero sobre todo se esforzaron en consolidar sus unidades de combate en las selvas de El Petén, en el norte profundo de Guatemala. Para 1984 los combatientes del EGP que se habían concentrado en el norte de Quiché y las selvas de Ixcán comenzaron a asestarle golpes de cierta envergadura a las tropas gubernamentales. Sin embargo, era un hecho que las fuerzas militares de aquella organización habían quedado reducidas casi a la mitad y estaban arrinconadas en regiones remotas.

Los duros golpes sufridos por la insurgencia entre 1981 y 1983, incluida la represión generalizada contra las organizaciones populares y el desmantelamiento de estructuras clandestinas, pero sobre todo la debacle de los frentes rurales del EGP, se consideran como un momento de quiebre en la historia del conflicto armado en Guatemala. Si bien la URNG mantuvo en pie alguna parte de sus fuerzas, el control militar de las comunidades rurales privó a los insurgentes de su principal base de apoyo. Por si no bastara, en 1984 grupos policiales desmantelaron nuevamente las redes clandestinas de la ORPA en la ciudad de Guatemala, asestando fuertes golpes a las estructuras urbanas de las FAR y del PGT Comité Central. En ese mismo empuje también aniquilaron a las organizaciones más pequeñas que aún seguían activas: MRP-IXIM, el Movimiento Indio Tojil, PGT COMIL y PGT Núcleo de Dirección. Según los propios registros militares, más de 130 cuadros y militantes de esos grupos fueron eliminados ese año en la capital.57 Hacia finales de 1984 la situación era semejante a la de 1970. La guerrilla sobrevivía en la clandestinidad y en las montañas, pero el proyecto revolucionario había sufrido un revés estratégico.58

4. La última fase de la guerra insurgente en Guatemala

¿Languidecer pausadamente?

Como señalamos al inicio, considerar la derrota sufrida por la insurgencia entre 1982 y 1984 como un corte histórico, nos coloca ante el problema de cómo estudiar los años restantes de la guerra durante los cuales, según Edelberto Torres-Rivas, la guerrilla “quedó aislada social y políticamente, con grupos en varias partes de la geografía nacional aplicando tácticas de sobrevivencia, acciones aisladas, sin coordinación ofensiva, y languideciendo pausadamente”.59 En nuestra opinión, sin embargo, se trata de un periodo demasiado largo para asumirlo como mera secuela de la etapa anterior, una larga agonía después del cataclismo. Tomando en cuenta el drástico cambio de las circunstancias políticas internas e internacionales, así como las modalidades que adquirió la actividad insurgente, creemos que se trató de un nuevo ciclo de la guerra revolucionaria, caracterizado por una variación fundamental en los objetivos estratégicos de las organizaciones armadas. En un primer momento (1985-1990) las expectativas y proyectos de los grupos que integraban la URNG se vincularon estrechamente al desarrollo del conflicto regional centroamericano, que en esos años alcanzó su mayor intensidad. Posteriormente, de 1991 a 1996, la meta fundamental de la insurgencia fue convertir las negociaciones de paz en un instrumento efectivo para impulsar una agenda de transformaciones sustantivas en la sociedad guatemalteca.

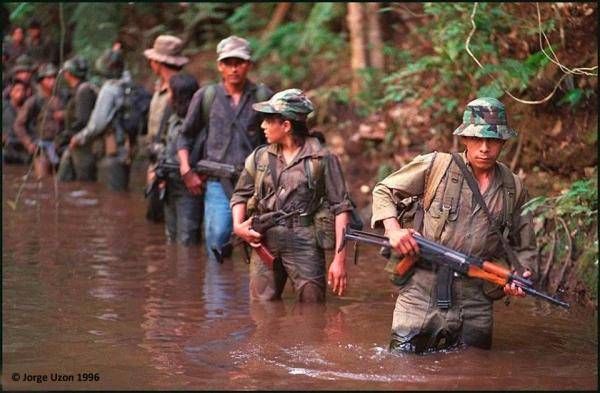

Durante todos esos años la lucha guerrillera continuó con denuedo. Las distintas organizaciones reestructuraron sus fuerzas militares y enviaron cuadros a capacitarse a Cuba y a Vietnam. De hecho, en este periodo las unidades insurgentes alcanzaron su máximo nivel operativo; una vez que establecieron canales eficientes, pudieron recibir armamento en cantidades importantes, incluidos fusiles y armas de apoyo de fabricación soviética, que les proporcionaron considerable poder de fuego. Además, ahora contaban con jefes y combatientes altamente fogueados en el campo de batalla y perfeccionaron sus tácticas de ataque, incluida la lucha contra la aviación enemiga. También mejoraron de manera sustantiva sus comunicaciones, gracias a lo cual pudieron superar muchos de sus anteriores problemas de coordinación operativa. Por otra parte, con el establecimiento de la Comandancia General en 1985 se enriqueció notablemente el trabajo unitario y el entendimiento al interior de la URNG.

En cuanto a la distribución geográfica de las fuerzas guerrilleras, el EGP convirtió la selva de Ixcán y las montañas de la región Ixil del norte de Quiché en dos formidables bastiones; igualmente la ORPA se mantuvo imbatible en el Volcán Tajumulco y otras elevaciones de la Sierra Madre. Desde allí, en 1987, comenzó sus transmisiones La Voz Popular, radioemisora oficial de la URNG.

Por su parte las unidades de las FAR se mantuvieron desplegadas en el extenso territorio de El Petén. En dicha zona, como también en Ixcán y el norte de Quiché, se formaron Comunidades de Población en Resistencia (CPR) donde se agrupaban civiles sobrevivientes de las campañas de tierra arrasada que se negaron a entregarse a las fuerzas del gobierno y continuaron apoyando a la guerrilla, aunque esta vez con métodos más eficaces de autodefensa y con la protección de los combatientes. Gracias a la reorganización de sus fuerzas y al desarrollo de sus nuevas capacidades militares, la URNG fue capaz de enfrentar las sucesivas campañas que lanzó en contra suya el ejército gubernamental, como la prolongada ofensiva de 1987-1988. Dicha ofensiva, que se saldó con un rotundo fracaso para los militares, buscaba desmantelar principalmente bastiones rurales en el momento justo en que se iniciaban los diálogos por la paz. Este triunfo le permitió a la insurgencia consolidar de manera definitiva sus unidades de combate.

Según reportes de la propia guerrilla, durante 1989 y 1990, las bajas causadas al ejército fueron superiores a 4 500 efectivos, además de haber derribado o averiado seriamente decenas de aeronaves. Ahora bien, es importante señalar que el fortalecimiento militar de la URNG, al estar desvinculado de los procesos sustantivos de movilización popular, resultaba insuficiente para poner en jaque al régimen. Los comandantes rebeldes eran conscientes de que se peleaba una guerra defensiva, de acumulación prolongada, en espera de que la coyuntura regional tuviera un desenlace favorable para la causa revolucionaria.

En esos años de recuperación, el principal desafío para la URNG fue subsistir como actor beligerante en un contexto centroamericano crispado por la amenaza de que Estados Unidos interviniera con tropas en El Salvador o Nicaragua y el conflicto desbordara las fronteras nacionales. Por lo mismo, la sobrevivencia y fortalecimiento de la insurgencia guatemalteca resultaba de crucial importancia para Cuba, Nicaragua y la guerrilla salvadoreña, pero también para otros actores interesados en alcanzar una solución negociada a la crisis, pues la derrota total de la URNG supondría desequilibrar drásticamente la correlación de fuerzas en favor de Estados Unidos y sus aliados. En nuestra opinión, ello explica cierto entendimiento entre la insurgencia guatemalteca y el gobierno de México, gracias al cual la URNG pudo establecer sus estructuras de retaguardia y abastecimiento logístico en estados fronterizos del sureste de dicho país como Chiapas y Campeche, lo cual constituyó un apoyo estratégico casi tan importante para los insurgentes como la ayuda proporcionada por Cuba y Nicaragua.60

En este punto es importante mencionar que, de manera paralela a la escalada del conflicto en Centroamérica, durante la segunda mitad de los años ochenta se fue vislumbrando la posibilidad de una negociación regional que condujera a la consecución de la paz y auspiciara procesos de transición democrática. Vía que impulsaron activamente México, Venezuela, Costa Rica y Panamá, y contó con el respaldo de gobiernos y actores políticos de Europa y sectores estadounidenses opuestos a la beligerancia de Ronald Reagan durante su mandato presidencial (1981-1989). Incluso en el ámbito de la administración estadounidense se consideró la necesidad de conjuntar el combate frontal a la “amenaza comunista” en Centroamérica con el impulso de ciertas reformas que demandaba la sociedad.61 Los cambios políticos que se produjeron en Guatemala hacia mediados de la década parecen haber coincidido con dicho lineamiento.

Tras haber derrocado al general Ríos Montt en agosto de 1983, el presidente de facto, el también general Humberto Mejía Víctores (1930-2016), convocó a elecciones para establecer una asamblea constituyente. La nueva carta constitucional entró en vigor en febrero de 1986. Unos meses después, con base en esa Carta Magna, fue electo como presidente de la república Vinicio Cerezo (n. 1942), secretario general de Democracia Cristiana Guatemalteca. Al amparo del nuevo régimen se reactivaron antiguas organizaciones sociales que habían sido golpeadas duramente por la represión, y surgieron otras que aprovecharon el titubeante proceso de transición democrática para hacerse de un espacio en el escenario nacional: asociaciones de víctimas del terrorismo de Estado y agrupaciones de indígenas y de mujeres pronto se sumaron a las movilizaciones sindicales, estudiantiles y de los barrios populares. Este movimiento social hizo suya la agenda de la transición democrática, el respeto a los derechos humanos y la pacificación del país por la vía del diálogo, e inclusive las organizaciones sociales que eran afines o cercanas políticamente a la guerrilla dejaron de lado las antiguas banderas revolucionarias y la beligerancia insurreccional para enarbolar este otro tipo de reivindicaciones.

Las organizaciones insurgentes buscaron relacionarse con el renovado movimiento social guatemalteco con miras a recuperar cuando menos una parte de su anterior incidencia política. Sin embargo, enfrentaron una situación paradójica. Por un lado, el despertar de la movilización popular era visto como un triunfo indiscutible, pero por otro, las perspectivas de la sociedad civil no concordaban con el impulso de un programa radical ni favorecían la incorporación a sus filas de nuevos combatientes. Un ejemplo muy notorio de tal distanciamiento fue el caso de Rigoberta Menchú Tum (n. 1959), joven indígena militante del EGP que desempeñó un papel destacado en la denuncia internacional del genocidio cometido contra las comunidades indígenas, y a quien le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1992. Poco tiempo después de recibir este importante galardón, Menchú Tum renunció a su militancia ante la falta de acuerdo con la dirección de la organización guerrillera con respecto a la autonomía que en su opinión debían tener tanto el movimiento maya y el cuc, como ella misma en tanto que personalidad de alto relieve internacional.62

“Culminar la guerra dignamente”

En seguimiento de los acuerdos de la cumbre de presidentes centroamericanos sostenida en agosto de 1987 (Esquipulas II) —acuerdos orientados a adoptar medidas apremiantes para la consecución de la paz y la reconciliación en el istmo—, el presidente Cerezo mandató el establecimiento de la Comisión Nacional de Reconciliación, que debía iniciar contactos formales con la URNG. Buscar el diálogo con la guerrilla formaba parte de su agenda política, pero además existía el antecedente de acercamientos informales previos entre el dirigente democristiano y sus homólogos de las FAR, a quienes conocía desde los años sesenta.63 Sin embargo, la iniciativa de Cerezo enfrentó serios obstáculos para su implementación. El ejército y la oligarquía eran sumamente reacios a negociar con los guerrilleros. A su vez las organizaciones de la URNG todavía no maduraban una perspectiva común con respecto a la solución política del conflicto. El diálogo con el gobierno era visto entonces por la dirigencia rebelde como un recurso táctico, sobre todo de cara a ampliar su margen de maniobra política en el ámbito internacional. Esta situación dio un vuelco decisivo poco tiempo después. La crisis del campo soviético y la caída del Muro de Berlín, por un lado, pero sobre todo importantes acontecimientos en Centroamérica como la ofensiva general de la guerrilla salvadoreña en noviembre de 1989, la invasión de Panamá por tropas estadounidenses ese mismo año y la derrota electoral del FSLN en Nicaragua en febrero de 1990, fueron determinantes para que la Comandancia General de la URNG se planteara asumir las negociaciones de paz como una opción estratégica.

Representantes de la URNG y de la Comisión Nacional de Reconciliación firmaron, en marzo de 1990 en Oslo, el “Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos”. Aceptar de forma explícita que la guerra no culminaría con una victoria militar y que el objetivo de un futuro acuerdo entre las partes debía de ser “el perfeccionamiento de una democracia funcional y participativa en Guatemala”, representó para la insurgencia, sobre todo para sus sectores más radicales, asumir un abrupto cambio de paradigma.64 Como resultado de dicho acuerdo, en mayo de 1990 la URNG se reunió en Madrid con los representantes de los partidos políticos guatemaltecos. En el “Acuerdo de El Escorial” la alianza insurgente declaró que no iba a boicotear el proceso electoral de aquel año. A cambio, los partidos políticos se comprometieron a realizar reformas constitucionales para el “perfeccionamiento de la democracia funcional [y] la incorporación de la […] URNG al proceso político del país”.65 También, según lo pactado en la capital noruega, a lo largo de 1990 se realizaron cuatro reuniones entre la URNG y distintos sectores de la sociedad civil. De este modo los representantes de la guerrilla pudieron encontrarse con el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); con representantes de Iglesias y grupos religiosos; y con sindicatos, organizaciones populares, cooperativistas, pequeños empresarios, académicos y profesionistas.66 En estos encuentros la URNG presentó diversas propuestas de reformas económicas y sociales que apuntaban a atender las causas de la guerra civil.

En abril de 1991, Jorge Serrano Elías (n. 1945), sucesor de Cerezo en la presidencia de Guatemala, presentó la “Iniciativa para la paz total de la nación”.67 Propuso el cese absoluto de las acciones armadas mientras se negociaba la paz, pero sin ofrecer suficientes garantías a los rebeldes. A juicio de la URNG esto resultaba inaceptable por lo que, en el encuentro de ese mes en la Ciudad de México, demandó establecer reglas claras para el proceso de negociación: exigió el nombramiento de un mediador, solicitó la observación de Naciones Unidas, demandó el compromiso de no abandonar las negociaciones de manera unilateral y propuso once puntos que en adelante constituyeron el temario general de las conversaciones.68 Todo ello fue recogido en el “Acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos”, que fue firmado el 25 de julio de 1991 en Querétaro, México. Ese acuerdo constituyó todo un hito en el proceso de negociación, puesto que abrió paso para la discusión de los llamados temas sustantivos (derechos humanos, derechos sociales, pueblos indígenas, entre otros), pero también porque lo avalaron altos jefes militares que participaron en el encuentro.69

El acuerdo de Querétaro consolidó la nueva perspectiva insurgente sobre el proceso de paz. A partir de entonces la URNG asumió plenamente el carácter estratégico de las negociaciones con el gobierno. Los integrantes de la Comandancia General tenían bastante claro que en la mesa de negociaciones no se iba a obtener siquiera lo que se postuló alguna vez como el programa mínimo de la revolución, es decir las reformas básicas que se venían postulando desde los tiempos de la Primavera Democrática. Pero consideraban que estaba a su alcance plasmar en los Acuerdos de Paz una agenda social con “elementos básicos que rescaten la esencia del problema y abran camino a mecanismos y posibilidades de lucha futura al exigir su cumplimiento”.70 Las armas guerrilleras ahora cumplían la función de impulsar la “democracia plena”. Así se lo comunicaron a su militancia: “Concebir y aplicar la negociación de la forma en que lo está haciendo la Comandancia General permite darle continuidad a la lucha revolucionaria y es una manera correcta de culminar la guerra dignamente”.71

Sin embargo, convencer a muchos cuadros y militantes veteranos de aceptar este camino no fue fácil. Para lograr el respaldo de las bases fue necesario realizar asambleas y jornadas de discusión en los frentes de guerra.72 Era fundamental que la militancia cobrara conciencia de hasta dónde era posible y cómo podían impulsarse las transformaciones revolucionarias en las condiciones concretas de aquel momento aciago para la causa revolucionaria, toda vez que, según decía la Comandancia, “los esquemas doctrinarios que durante muchos años sirvieron de guía para dar respuesta a esta cuestión han sido rebasados por la misma historia y por la realidad”.73 Y aunque la militancia terminó por aceptar los nuevos lineamientos, muchos combatientes manifestaron reticencias, pues preferían seguir en pie de lucha que aceptar unos acuerdos de paz que no satisfacían plenamente los ideales y las expectativas que habían abrigado por tanto tiempo.

El empeño de la URNG en que los Acuerdos de Paz se encaminaran al impulso de una profunda reforma democrática y, por el contrario, la resistencia del ejército a involucrarse de lleno en las negociaciones, determinaron que la consecución de dicha paz se demorara exageradamente. Mientras tanto, las hostilidades entre ambas partes continuaron desarrollándose con suma intensidad. Para infligir un golpe decisivo a la URNG, el ejército lanzó sucesivas ofensivas contra sus bastiones rurales, como las campañas Lacandona 91, Victoria 93 y Volcán 94.74 De igual manera, las fuerzas insurgentes redoblaron su accionar con miras a respaldar sus exigencias en la negociación. Un paso importante en este sentido fue la formación del Frente Unitario en 1991, en el cual participaban de manera conjunta contingentes de las distintas organizaciones y que desarrolló numerosas acciones en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango y Guatemala, lo que motivó la preocupación del alto mando gubernamental. También durante ese último tramo de la guerra tuvo lugar el cerco operativo al destacamento militar de Cuarto Pueblo, en el Ixcán, que se extendió por más de tres años y durante el cual el ejército sufrió varios cientos de bajas. Lejos de “languidecer pausadamente”, la guerrilla mantuvo su disposición combativa hasta la firma de la paz, y en momentos cruciales su accionar fue decisivo para destrabar las negociaciones. En realidad, la limitación más grande de las fuerzas guerrilleras en esta etapa del conflicto fue la dificultad para reclutar nuevos combatientes y reponer sus bajas.75